授業のオンライン化

授業をオンライン化した場合の留意点を示しつつ,授業のモデルを紹介します.ここで紹介するモデルは,あくまでも一例ですので,学生さんが学べる構成になるための参考の一つとしてお考えください. なお,ここではライブ配信の授業をまず,あつかいます.

-

オンライン授業は,学生とPC等を介してのコミュニケーションとなるため,学生のモチベーションや集中力の維持や,学生の理解度の把握の工夫を予めデザインすることが重要となります.

-

ただし,もともとの授業とは全く別の内容をつくる必要はありません.今まで使っていたパワーポイントや手元資料を利用しながら,オンライン授業に変えていくことが可能です.

-

下記,授業の初回と二回目以降について,授業の進行例を示しながら,Tipsについて紹介していきます.

授業の初回

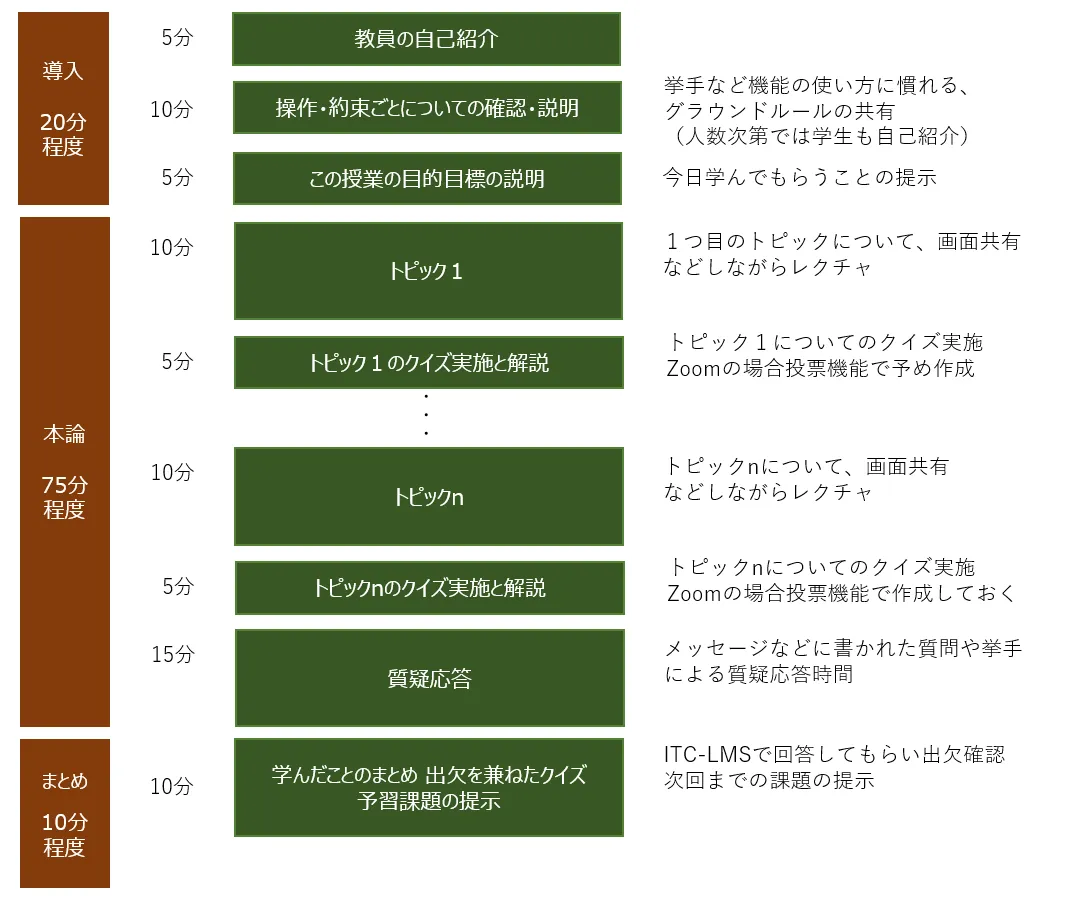

授業の初回は,オンラインで安心して学べる環境を構築することがもっとも重要です.この先生の授業で学びたい,という環境をつくるためには,協調的な雰囲気をつくることがとても重要になってきます.下記は授業の初回の一つの進行例です.

導入部では,自己紹介やシステム利用や約束事の共有,目的・目標の提示など,学ぶ場づくりに時間をかけます.

-

自己紹介 オンラインでは,同じ空間にいないため教員を身近に感じてもらうために,丁寧な自己紹介を行ってみてください.今回の急なオンライン化での苦労なども共有すると,今回のオンライン授業の場を学生と一緒につくっていこうという一体感の醸成に効果的かも知れません..

-

目的・目標の提示 対面による授業と同様ですが,学生のモチベーションを高める上では,この時間に何をするのかゴールを明確にイメージしてもらうことが有効です.この授業で何を学ぶについて明確に伝えます.

-

システムの使い方の確認 特に授業初回では,学生に対してシステムの簡単な使い方の確認やルールの共有を行っておきましょう.挙手の方法,メッセージ機能の使い方(TODO zoom使い方へとばす)を確認も含めて,実際に行ってもらうと良いでしょう.

-

グラウンドルールの共有 特に授業初回では,学生に対してシステムの簡単な使い方の確認やルールの共有を行っておきましょう.挙手の方法,メッセージ機能の使い方(TODO zoom使い方へとばす)を確認も含めて,実際に行ってもらうと良いでしょう.

本論部では,学習内容を扱います.

-

1トピックは15分程度に ずっと一方向で聞いているだけだと,学生は実は違うウェブサイトを見ているかも知れません.目安として1トピックで教員が話すレクチャの時間は長くとも10分程度とし,それらの理解を促すクイズや質疑応答などのワークをセットにすると良いでしょう.レクチャとワークを1回の授業で3-5セットというイメージで組み立てます.トピックで区切ってクイズをはさむところを考えておきさえすれば,授業で使っているスライド等はほぼそのまま使えます.

-

クイズの用意 Zoomの場合,投票機能を使ってあらかじめ各トピックの確認問題を作成しておきます.学生の理解度を図る上でも,また,学生の集中力を維持する上でも効果的です.挙手により発言をさせることもインタラクションの一つですが,オンラインの場合は,全員が参加できるクイズは積極的に活用すると良いでしょう,

-

質疑応答 メッセージ機能の使い方は様々ですが,メッセージに質問を寄せるように冒頭で伝えておけば,メッセージ欄に質問が蓄積されます.トピックを扱っているときにとりあげると,タイムリーになるので効果的ですが,その余裕がない場合には,最後に質疑応答の時間を用意しておきます.

まとめ部では,全体のまとめや宿題,次回までの課題などを提示します.

- 課題の意義を明確に 次回までに必ず課題をしてもらうために,この課題に取り組むことの意義を明確にします.次回の冒頭に小テストをするなど,も予め伝えておくことも有効です.